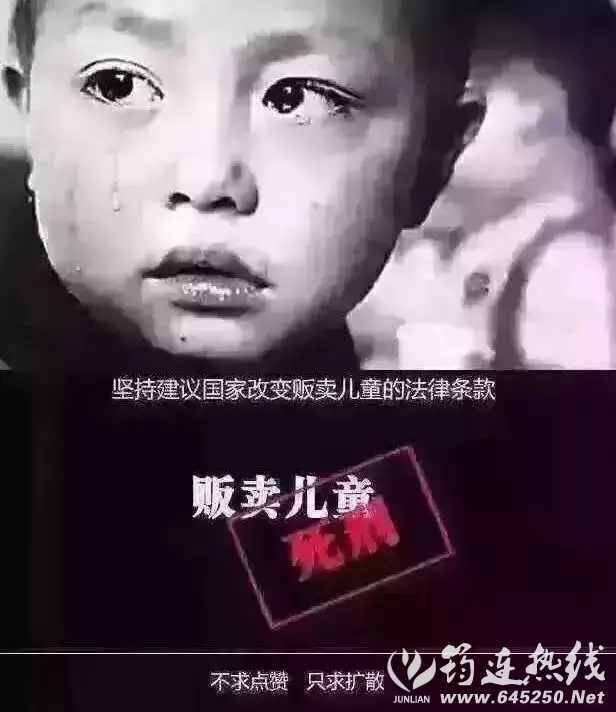

最近很多人的微信朋友圈可能都被下面这张图给刷屏了,图上有“贩卖儿童,死刑”六个大字,还有一行小字,“坚持建议国家改变贩卖儿童的法律条款”。图的最后还有一行小字——“不求点赞,只求扩散”。应该说,制图人的目的达到了。因为转发的人实在太多,多到都有一个恋爱婚介网站站出来,说自己的一个员工未经同意、擅自利用公众对这件事情的关切为公司炒作了一把。

不少人在转发该图时,评论“人贩子太可恨”,提议“贩卖儿童,就该一律死刑”。那么,贩卖妇女儿童就该一律死刑?为何此次要求对人贩子处以死刑的呼吁,引发广泛转发?打击“拐卖妇女儿童”犯罪,不能只有情感,没有理智。喧闹过后,听听专家怎么说! 现实:拐卖妇女儿童最高可判死刑 中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德指出,在我国刑法中,拐卖妇女儿童罪是重罪,在量刑上,采取轻重相接的三个档次,根据犯罪分子的犯罪事实具体应用。在司法实践中,拐卖妇女儿童犯罪嫌疑人,情节特别严重的,被判处死刑的案例并不少见。 [media=swf,500,375]禁止外链[/media]

△视频:理智与情感:贩卖儿童一律判死刑

我国刑法规定了拐卖妇女儿童罪,量刑上共分为三档: (1)只要是拐卖妇女儿童的,就处五年以上、十年以下有期徒刑,且判处罚金。 (2)第二个档次是有法定情节之一的,可以判到十年以上有期徒刑或者是无期徒刑,比如拐卖妇女儿童集团的首要分子,拐卖妇女儿童三人以上的,奸淫被拐卖的妇女的等等,共有八种情形。 (3)情节特别严重的,比如对被拐卖的妇女进行奸淫,甚至杀害被拐卖的妇女儿童,造成被拐卖妇女儿童伤亡的,就判处死刑,并处没收财产。

洪道德强调,并不是拐卖妇女儿童在我们国家法律上没有死刑,或者说法律有死刑,实践当中不用死刑。实践当中根据需要,一旦被告人犯罪分子到了死刑的程度,各地的司法机关绝不手软。 表达可以情绪化 刑事制裁要公平 既然我国刑法中对拐卖妇女儿童罪,有着明确的定罪量刑,在司法实践中,死刑案例并不少见。为什么要求对人贩子处以死刑的呼吁,引发了大家广泛的转发? [img]禁止外链[/img]

此次微信朋友圈中被大量转载的图文,带着强烈的暗示,即拐卖妇女儿童者应一律处以死刑。北京大学法学院副院长王锡锌表示,这是一种情绪极端化的表达,与刑事制裁的公平性有很大差距。“在这个问题上,我们既要倾听那些情感化的感性的表达,甚至是情绪的释放,但同时需要法律考虑到刑事正义的公平和理性化。” 转发也是讨论 有助“压出”社会共识 王锡锌指出,尽管这种极端化的表态缺乏对于法律量刑方面更加缜密理性的思考,但作为公众对相关问题的关注,意味着大家对打拐的工作成果有着更高的期待。 [img]禁止外链[/img]

王锡锌表示,最大推动其实是以情感化的表态,营造出社会压力机制和社会公共共识机制。具体来讲,压力机制可以让全社会,不光是政府和司法机关,一起探讨更为有效的打击犯罪机制。比如怎样引入信息和情报的收集,是否要鼓励各种举报信息的提供等。共识机制,即通过转发促成公共讨论,公共讨论将情感和理性结合,对于形成防控、打击、制裁这一套的法律制度也是有积极意义的。 多种心理需求外化为同一种行为 舆论的合力,有助于打击拐卖妇女儿童工作的开展。北京林业大学应用心理研究所所长朱建军解释,舆论尽管来源于共同关切,但在内心的真正需求上可能不同。公众都是处于什么样最直接的目的,去转发这样的内容的? [img]禁止外链[/img] 一类人是出于恐惧感。比如说自己家是有孩子的,或者虽然自己家里没有孩子,但是想到这种事情觉得很可怕,希望能有一个严峻的法律大大减少这种现象。这些人会格外地恐惧,对相关消息的传播相对更积极。

还有一类人转发系寻求良好的自我认同,觉得自己是好人,正派的、正义的,在网上更愿意表达出更积极的自我形象。但是同时可能存在表里不一的一面,如果现实中要让他去救一个被拐儿童,也许他不见得敢做。 第三类,则主要是“刷”存在感,有些网友平常可能感觉自己在社会没有太多关联。但通过参与转发,能够体现自己社会责任的存在感。这类人群打破沉默的参与转发,使得这一舆论声势更加浩大。

来源/央视新闻

|  手机版 筠连热线

蜀ICP备11008580号-4 Discuz! X3.4 Powered by © 2001-2013 Comsenz Inc.

手机版 筠连热线

蜀ICP备11008580号-4 Discuz! X3.4 Powered by © 2001-2013 Comsenz Inc.